勉強計画ノートって意味あるの?

どうやって作ったらいいのかな…

と悩んでいませんか?

あずき

あずき私も、すごく悩んだ経験があります…

勉強計画ノートを作るためには、目標を決めたり、ノルマを設定したり、スケジュールを書いたりなど、工程も多いため「ハードルが高い」と感じてしまうこともあるかもしれません。

そこで本記事では、簡単に作れて学習効率が高められる、効果的な勉強計画ノートの作り方を紹介します。

ノートを作る時のコツや、カスタマイズの方法についても、私が実際に使用しているものを例に挙げながら解説していきますね♪

勉強計画ノートの必要性とは?

勉強計画を立てることには、次の3つのメリットがあります。

- やるべきことが明確にわかる

- 勉強のペースを把握できる

- モチベーションの維持につながる

勉強期間が長くなればなるほど、これらのメリットはより際立ちます。

特に、受験勉強や資格の勉強ともなると、勉強すべきことの量も膨大で、期日(受験日)が決まっている場合がほとんどです。

期日がない場合でも、自分で期日を設けることによって、学習効果は上がりますよ〜!

人によって、向き不向きがあるかもしれませんが、時間を味方にした効率的な勉強をするためには、勉強計画が不可欠。

そんな勉強において大切な学習計画を、いつも手元において、すぐに確認できるようにするためのアイテムが、「勉強計画ノート」なのです。

勉強計画ノートの作り方

「勉強計画ノートは大切で必要」と言われても、難しそうだしめんどくさそう…

そこでこの章では、簡単にできる勉強計画ノートの作り方について、4つのステップで解説していきます。

ステップ①目標地点と現状を把握する

突然ですが、「いきなり」勉強計画を立てていませんか?

え、計画を立てればいいんじゃないの?

計画を立てる際は、まず目標地点と現状を把握しましょう。

勉強計画というのは、現在地と目標地点を記した地図のようなものなので、ゴールと現状がわからなければ、効果的な計画を立てることはできません。

目標地点や現状把握のためにチェックしたい項目は、以下の通りです。

- 期日や受験日はいつ?あと何日ある?

- 1日の中で、勉強する時間はどれくらい取れる?

- 勉強するための環境は整っている?

- 参考書・問題集は用意できている?

チェックできたら、ノートのトップページに書きこんでくださいね!

ステップ②やることをリストアップする

目標地点と現状が把握できたら、次はやることをリストアップしていきます。

リストアップする内容の例は、以下の通りです。

- 参考書の範囲

- 問題集の問題数

- 模試やテストの回数

リストアップの内容は目標によって変わるので、自分が勉強することについて調査し、それに応じて追加していってください。

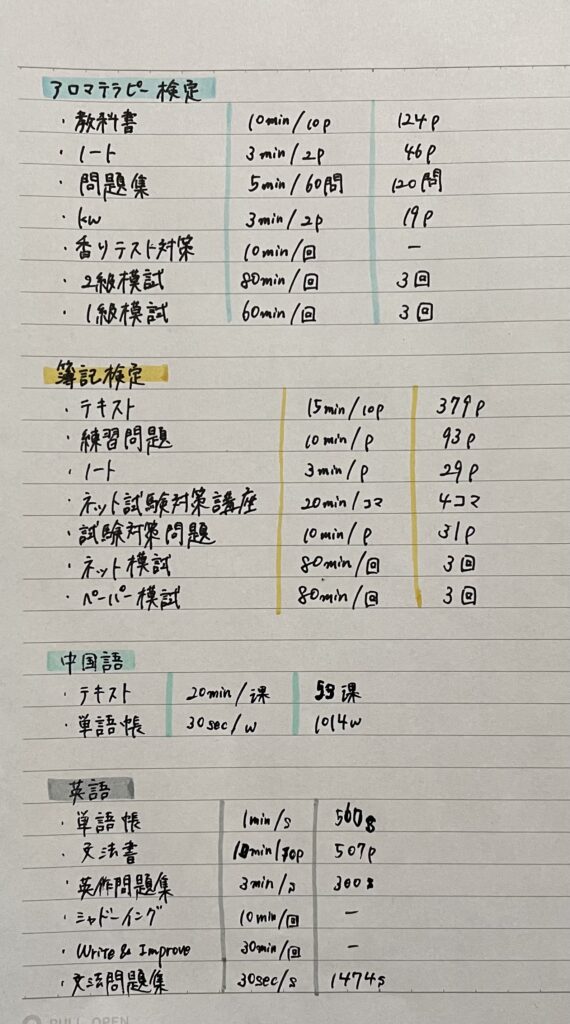

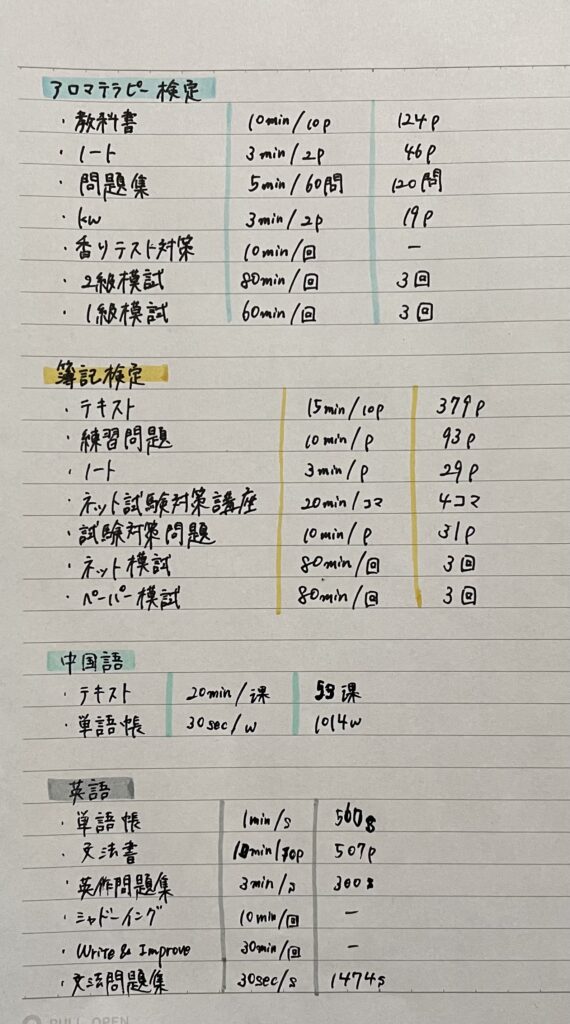

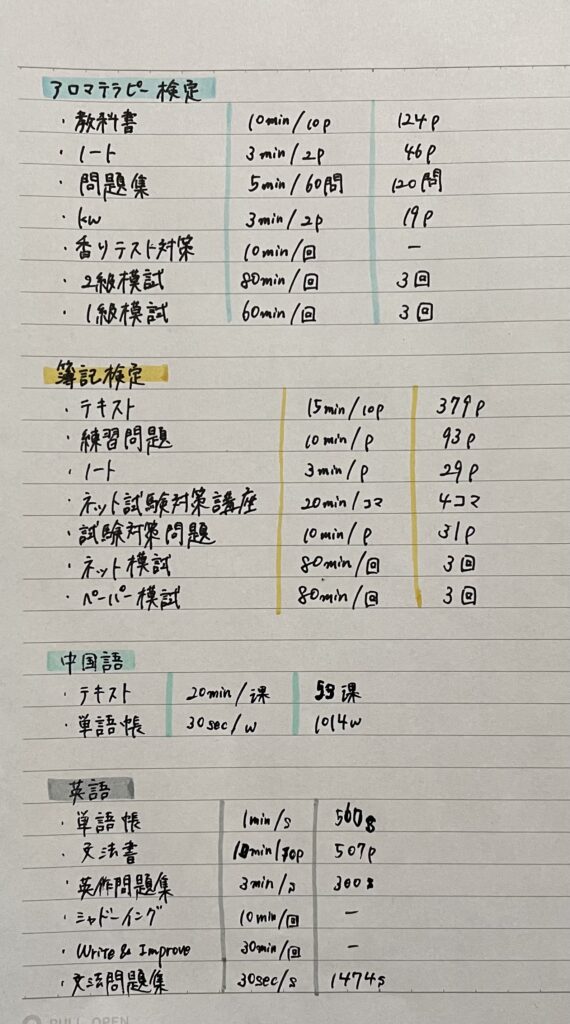

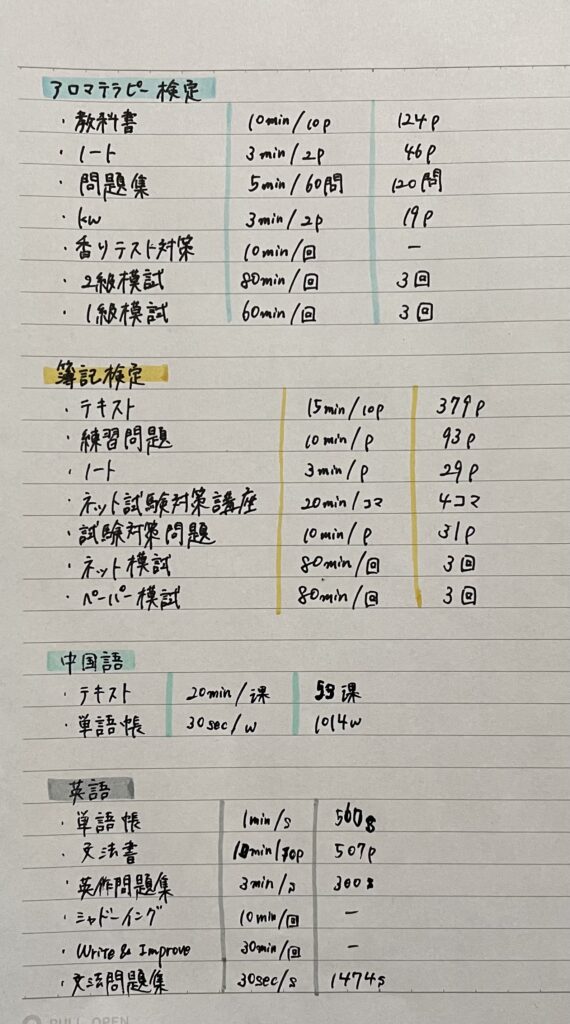

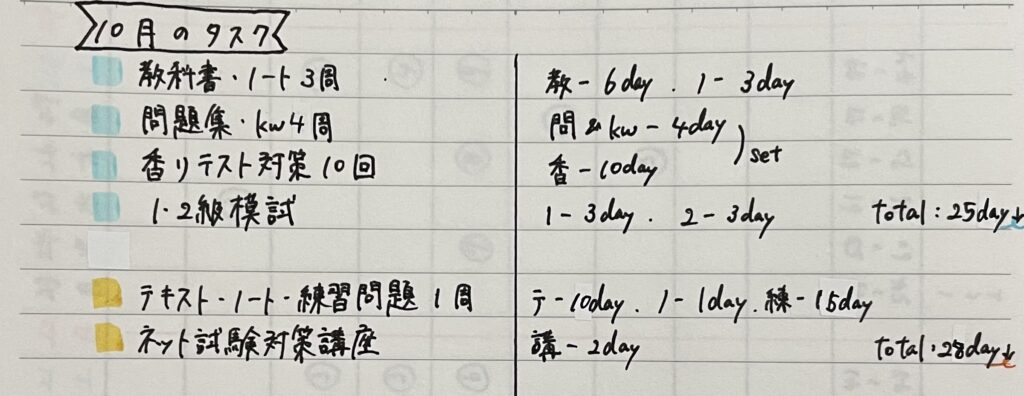

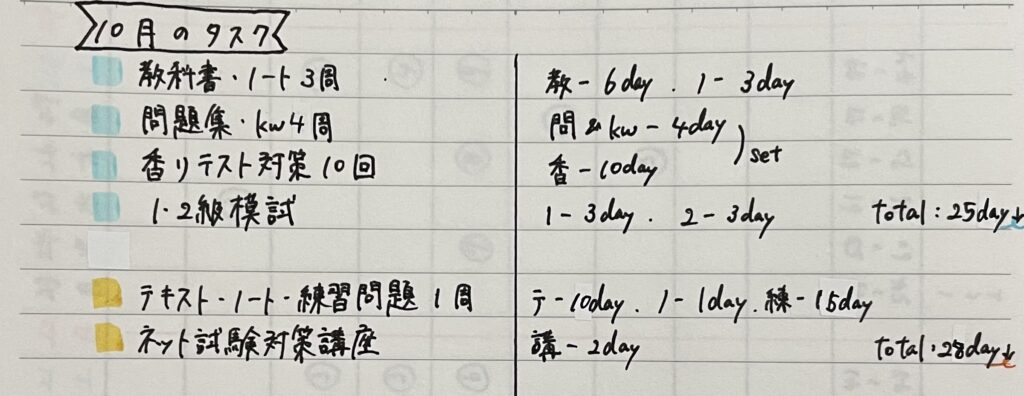

やることリストは、以下の画像のようにトップページまたは2ページ目にまとめて書いて、いつでも確認できるようにしましょう。

「やることがわからない状態」は、「目隠ししてマラソンしている状態」とほぼ同じと言えるんです…

ステップ③それぞれに必要な時間を確認する

やることがリストアップできたら、その「やること」にどのくらいの時間が必要かを確認していきましょう。

- 参考書1章を読むのにかかる時間は?

- 問題を1問解くのにかかる時間は?

- 模試やテストの制限時間は?

時間の情報は、以下の画像のようにやることリストの横にメモしておきます。

1つ1つのやることに必要な時間がわからないと、どれくらい時間を確保するべきかわからないので、計画倒れの原因になります。

計画倒れをしないためにも、5〜10分単位で良いので、タイマーやストップウォッチなどを使って時間を測っておきましょう。

\おすすめのタイマーはこちら!/

- START/STOPボタンが大きくて押しやすい!

- スケジュール、時計、カウントダウン&アップなど、機能が豊富!

- アラームを光の点滅のみに設定できて、静かな場所でも安心!

- 199時間59分59秒まで測れる!

ステップ④ゴールから逆算して計画を立てる

必要な時間がわかったら、いよいよ計画に落とし込んでいきます。

「いつまでに、どんな状況にあるべきか」を、逆算しながら明確にしておくことが大切です。

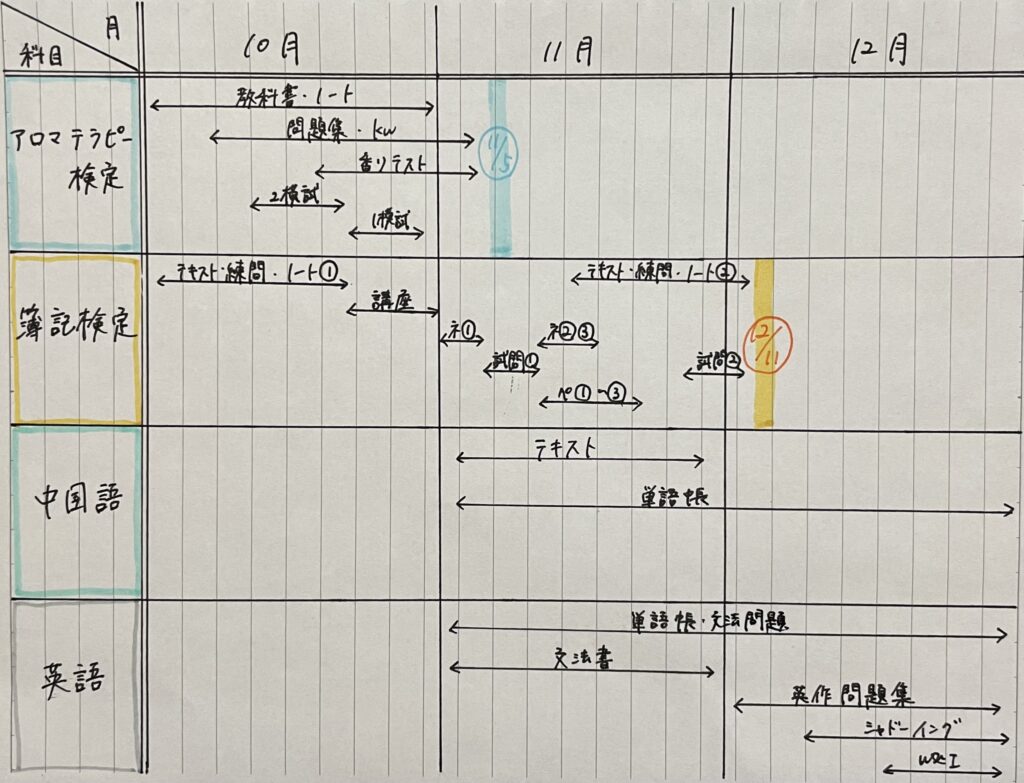

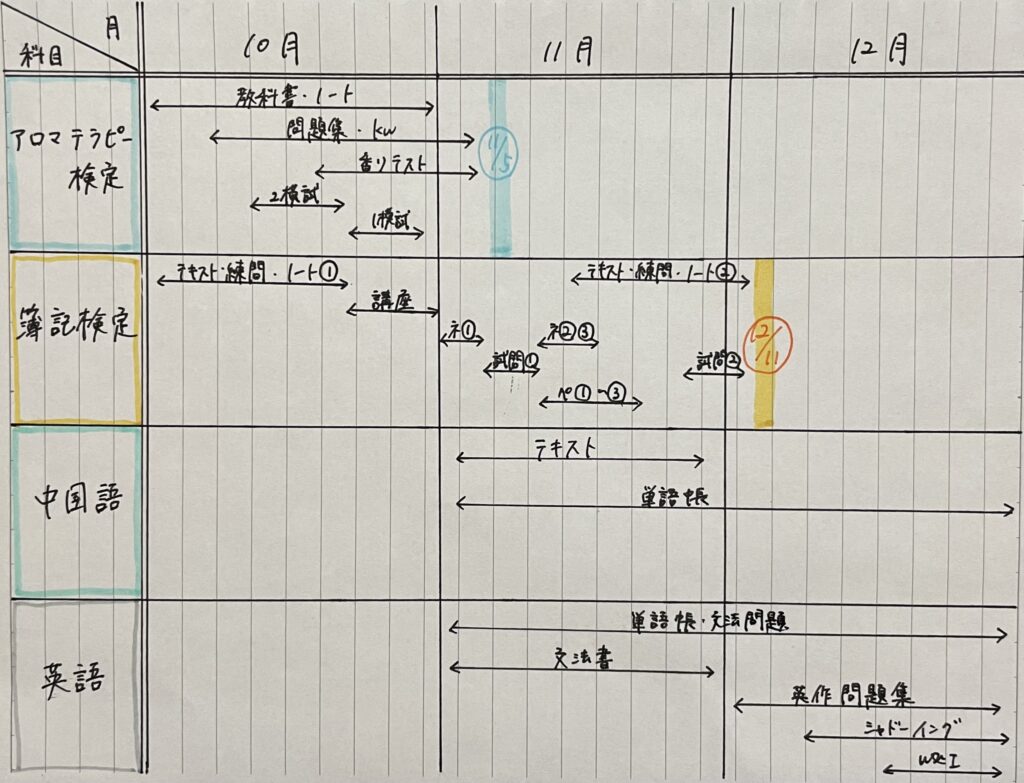

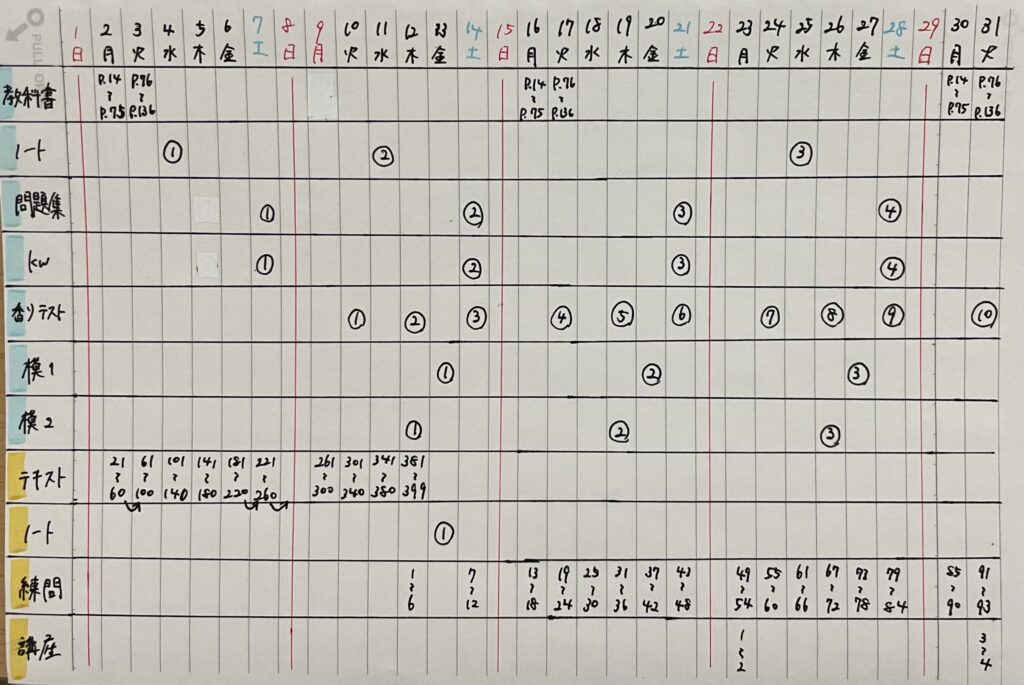

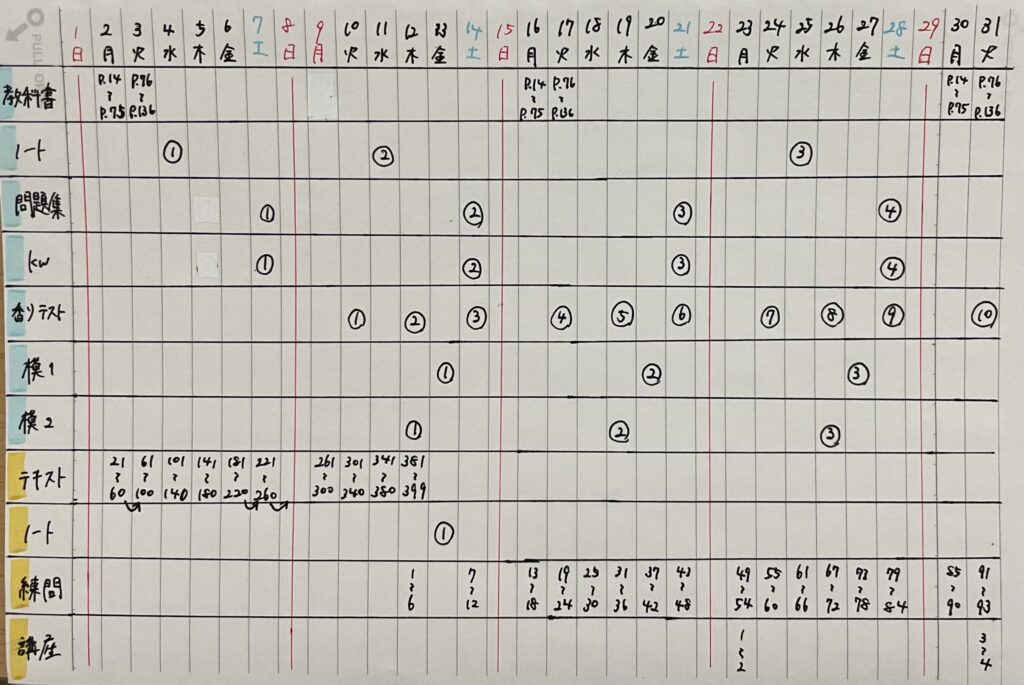

ゴール→年→月→週→日の順番で「抽象から具体」を考えると、無理のない計画が立てやすくなります。

- 年間計画…やることリストをもとに、何をどのくらいやるのかを「ざっくり」決める。

- 月間計画…年間計画&やることリストを見ながら、どんな方法で勉強するかを決める。

- 週間計画…月間計画&かかる時間をもとに、1週間でやる量を決める。

- 1日単位の計画…週間計画をもとに、1日にやる量を割り振る。

「1日単位だと追い込まれ過ぎてしまう」という方は、週間計画までで止めるのもOK!

年間計画は、やることリストを書いた次のページに、見開きで使って書きましょう。

月間ページは、12ヶ月分を固めて年間計画の次からのページに。

週間・1日単位の計画は、順次書き足していきます。

年間計画と月間計画は最初に、週間計画・1日単位の計画は状況を見ながら立てていくと、修正がしやすいですよ♪

勉強計画ノートを作る時のコツ

詳しい勉強計画の立て方はわかったけど、計画倒れが心配だし、まだ難しそうに感じるよ…

そこでこの章では、勉強計画ノートを作る時のコツ7つを紹介していきます。

「おおまかに」を意識する

計画を立てると言っても、緻密にする必要はありません。

あまりに細かい計画だと、実現が難しくなったり、崩れた時の修正が大変だったり、そもそも計画を立てるのに膨大な時間がかかってしまったりするからです。

細かい計画は情報量も多く、書くことが大変だと思ったり、重視したいことがわからなくなったりする場合があります。

したがって、勉強計画を立てるときは「おおまかに」を意識すると良いでしょう。

でも、「おおまかに」ってどんな感じ?

「おおまかに」の目安としては、以下の例が挙げられます。

- 時間は5〜10分単位で、多めにざっくりと見積もる

- 参考書・問題集の区切りは、章や内容ごとなどで決める

- ページ数だけでなく、情報量・大変さも考慮する

優先順位をつける

優先順位をつけることは、メリハリのある勉強につながります。

全部重要だと思えて、優先順位なんてつけられないよ…

このように、優先順位のつけ方に悩むという方は、やることを次の4つのレベルに振り分けてみてください。

レベル1:基礎×自分の苦手なこと

(優先度高い)

レベル2:応用×自分の得意なこと

レベル3:応用×自分の苦手なこと

レベル4:基礎×自分の得意なこと

(優先度低い)

資格試験や受験の場合は、レベル1・2の前者を「高配点パート」、レベル3・4の前者を「低配点パート」に置き換えると良いでしょう。

場合によっては、レベル4は切り捨ててしまうのもアリです。

優先順位をつけて、限られた時間を有効に使える計画を作りましょう。

日常生活は削りすぎない

勉強時間を確保することは大切ですが、日常生活の時間を削りすぎてしまうと、体調不良やストレスの原因になってしまうことがあります。

実際に私も、追い込むあまりに睡眠時間を削ってしまい、試験当日に体調を崩した経験があります…

期日直前には追い込みが必要ですが、日常ルーティーンを変えない方が、力を発揮できる場合も。

勉強する資本となる自分の体のためにも、日常生活を削り過ぎない計画を立てると良いでしょう。

計画倒れ防止にもつながりますよ〜!

「量」を基準として計画する

計画は、「時間」ではなく「量」を基準として立てましょう。

というのも、時間を基準にしてしまうと、やった気になったり、計画が崩れやすかったりするからです。

やった気になるというのは、「ページは進んでないけど、〇〇分やったから勉強できた!」などのことを指します。

また、量を基準にした方が教材の進捗などがわかりやすく、モチベーションも保ちやすいのです。

休憩時間も計画に入れる

1日単位の計画を立てる時は、休憩時間も計画に入れると良いです。

自分の集中力が続く時間を把握し、どのタイミングでどれだけの休憩が必要かを知ることが、質の良い勉強につながります。

休憩パターンとしては、以下のようなものが考えられます。

- ポモドーロテクニック(25分集中:5分休憩)

- 小学校タイプ(45分集中:15分休憩)

- 中高タイプ(50分集中:10分休憩)

- 大学タイプ(90分集中:15分休憩)

私の場合は、中高タイプがいちばん集中できます!

予定のない日を作る

計画を立てる際には余裕を持たせることが大切で、この「余裕」は予定のない日を設けることによって、作ることが可能です。

「予定のない日」は「調整日」とも言い換えられ、前の日などにできなかったタスクをこなすことに時間を使える日、を意味します。

私は日曜日を予定のない日と決めていて、1週間の振り返りや終わらなかったタスク消費などに時間を使っています。

予定のない日を作ることで、計画の修正ができたり、計画倒れ防止になったり、リフレッシュの機会にできたりするのです。

必要なタイミングで修正する

計画に修正はつきもので、計画が崩れるか崩れないかは、修正ができるかどうかにかかってきます。

毎日の振り返りや予定のない日で調整をしたり、月1で見直しのタイミングを取ったりして、計画と向き合う時間をしっかりとるのがおすすめです。

だから、月間・週間・1日単位の計画はその都度調整するのがいいんだね!

ノートをカスタマイズしよう

ここで言う「カスタマイズ」とは、デコレーションのことではなく、より使いやすくするための工夫のことを指します。

せっかく作るのであれば、使いやすくてわかりやすく、そして自分が気に入るノートにしたいですよね♪

そこでこの章では、勉強計画ノートのカスタマイズ方法3選を紹介していきます。

ノートの種類にこだわる

大学ノートやルーズリーフ、デジタルなど、ノートの種類はたくさんあります。

勉強計画ノートを使い続けていくためには、用途に合った自分の使いやすいノートを選ぶことが重要です。

サイズや罫線の種類も、こだわることのできるポイント!

たくさん種類があり過ぎて、自分に合ったノートがわからないよ…

ノート選びに迷う方は、以下を参考にしてみてください。

<ノート本体の種類>

・時系列で書きたい、見返しやすいものが良い→大学ノート

・順番を入れ替えたり、ページの追加や削減をしたい→ルーズリーフ

・データとして、きれいに一括管理したい→デジタル

<サイズの種類>

・書く量が多い、間隔を広げて見やすくしたい→A4

・勉強で使う大学ノートと一緒に管理したい→B5

・持ち歩きたい→A6

<罫線の種類>

・1行に文字をゆったり書きたい→A罫(7mm)

・1ページの情報量を確保したい→B罫(6mm)

・メモリを使いたい→方眼 or ドット

・自由に書きたい→無地

私は、今はB罫のデジタルを使っていますが、学生時代はA6サイズ・A罫のルーズリーフを使っていました!

テーマカラーを決める

単元や勉強媒体ごとに、テーマカラーを決めましょう。

多くの単元や勉強媒体を一緒に管理する場合は、テーマカラーを決めておいた方が見やすかったり、管理しやすかったりします。

テーマカラーの使用にあたって注意したいポイントは、以下の2つです。

- 色を多くし過ぎてしまう

- 派手な色を使う

色が多すぎると、逆に管理が大変になってしまうので、3〜4色くらいを間隔を空けて使いましょう。

派手な色についても、計画が見づらくなってしまうことがあるので、なるべく控えた方が良いです。

「派手な色しかない」というときは、ワンポイントで使うなどの工夫をしてみてくださいね♪

アイコン・略などを活用する

計画を立てる際には、同じ言葉を書く必要がある場面も多々あるはず。

同じことをくり返し書くのってめんどくさい…

という場合は、オリジナル・既成のどちらでも良いので、アイコンや略などを活用しましょう。

アイコンや略などを使うメリットは、以下の通りです。

- 書く手間が減る

- 時間短縮につながる

- 見た目がすっきりする

私は、「キーワード→kw」「分→min」「単語→w」などを使っています!

スタンプやシールを活用するのも良さそう♪

まとめ

本記事では、学習計画ノートの作り方とそのコツ、カスタマイズ方法を解説しました。

学習計画ノートを作成・使用することによって、進捗把握と時間管理を同時にできます。

学習計画ノートはまさに、時間を味方にするための必須ツールなのです!

学習効率を上げるためにも、ぜひ計画ノートを作ってみてくださいね♪

\ 内容をおさらいする /

コメント